‘ガラス脱着’ カテゴリーのアーカイブ

F430の入庫です。

室内後部のガラスが曇ってしまっています。

曇ったガラスを拭いてキレイにしようとしても、内側、外側両面とも問題なく

キレイなガラスで肝心な曇りを取る事ができません。

これでは室内から見える芸術的なエンジンが台無しです。

運転中の後方確認もついイラッとしてしまう景観かと思います

リヤガラスは2枚の強化ガラスを貼り付けて形成されています。

運転席後ろがすぐエンジンなので、車内への熱と音を防ぐための苦肉の策なのです。

50年代からミッドシップの各イタリヤ車は細かいところに気を配ってはいますが、

経年劣化なのかこのようなトラブルは多く見られる気がします。

ミッドシップと運転席の熱対策の論議は単純には済まない永遠のテーマなのです。

リヤガラスが曇っていて普通に拭くことが出来ないのであれば、

分解して通常触ることが出来ない内面をキレイにするしか手段はありません。

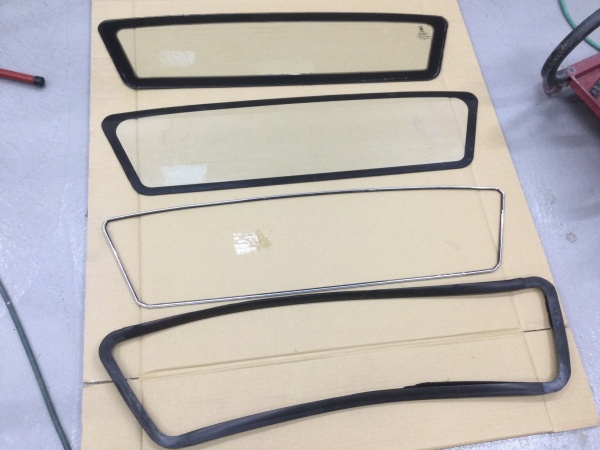

分解とはまさしくリヤガラスを3枚におろします。

アウターガスケットが入って合計4枚におろしたと言った所でしょうか。

簡単に曇りが取れると思ったら大間違いです。

エンジンからの熱波、そして結露。

繰り返し結露を数年も放置すれば間違いなくガラスに浸食します。

何が浸食するかと言うと俗に言えば不純物ですが、空気中の水素、炭素、窒素

などになります。 エンジンが近いから油分も多少あるかも?

しかし磨いて表面に艶を出せば、浸食が取れたうえに浸食しづらくもなります。

磨きが終了したら元通りに組付けていきます。

CMのキャッチフレーズではありませんが、

ガラスもキレイになって、視界すっきりと・・・後方ですが。

しかしなんと言っても、クリヤー感を憶えて頂ければまずイラッとはしないでしょう。

BMWのM2クーペです。

BMWが技術を集積したコンパクトスポーツカーです。

パワーが有るだけではなく、快適性も追求された最新モデルとなります。

各部品の精度がシビアに追求されたBMWですから、運転中は静粛感の中に

エンジン音、音楽、タイヤの接地音など楽しみたい所です。

しかしながら走行中にキシミ音がするとの不具合が発生しているようです。

風切り音やキシミなど予期しない耳障りな音は本当にイライラしてしまいます。

内張りやシート、各ガラスの気になる箇所を徹底的に調べ上げた結果、リヤサイド

のガラスが一番怪しいと判明しました。

しかしながら雨漏れもしてないのになぜにガラス?

先ずはサイドガラスを取り外していきます。

オリジナルのシーリングはしっかりと施工されております。

しかしシーリングの更に下の部分、塗膜の下地が不具合を起こさせていたようです。

剥がしたシーリングに塗料が付いているのを見れば一目瞭然。

この接着不良が振動により微かな耳障り音を発生していたようです。

新しいBMWのシールは非常に硬くなる素材を使用しています。

硬くなるとシールの寄れなど軽減されますが、接着する相手側の精度も求められます。

シールは時間が経つと必ず収縮しますので画像の様な剥離を起こしてしまうのです。

ところで、スポーツカーと言えばポルシェ、フェラーリですが、両社共に塗膜の上に

シーリングをするという事は絶対ありません。

シーリング箇所には塗装をしていないのです。

塗膜と言う樹脂が硬いシールの性能を邪魔してしまうからです。

ちょっとした事では有りますが、快適な車ライフを過ごすには様々な材料と性質を

考慮しないといけません。

小生偉そうにBMWを責めるつもりは些かもございませんが、ガラスプロショップの

つぶやきとお考えください。

懐かしいダッチバンの入庫です。オーナーは古いアメリカ製品を

こよなく愛する個性ある方です。

フロントバンパーがサビだらけでも′′これがいいんです!′′と自慢してくれます。

しかしドアガラスが手動なので、パワーウィンドウに変えたいと

未来的な願望もおっしゃる所は矛盾も感じますが、

そこはビジネス!こころよく承ります。

レギュレターをパワーウィンド用に交換して、ランチャンネルを新品に交換すれば

簡単かと思いきや、オーナー様の意思を継ごうとすると単純には終わりません。

レギュレターもオリジナルの様に、スイッチも変わったスタイルで付けたいと言われ

たので、小生、半端な気持ちでは取りかかれなくなってしまいました。

オリジナルに近いレギュレターを探します。

高年式ダッチ用のレギュレターを購入して、クロスアームの所をシングルアームに

分解しました。スライドピースが同型なので問題ないでしょう。

こちらは右側ですが動作にトラブルは無さそうです。

問題はスイッチの取り付けです。レギュレターハンドル型スイッチを取り付けるのが

物理的に難しい状況です。 ドアパネルの内側をカットして、スイッチ本体の奥行きを

考慮しなければ、かっこの悪い仕上がりになってしまいます。

仮付けですが、なんとなく形になりました。

左側ですが動作に問題は無いですね。後は、配線をパネル内に隠すように上手く

まとめればきれいに見えます。レギュレターもオリジナルの改造なので、

ガラスの上下作動にパワーが充分伝わります。

リプロ品ですがモールやゴム類も有りますので、交換したほうが安全です。

仕上がりました。 オーナー様は普段の脚代わりにされているらしいので

大変愛着のあるお車なのでしょう。

アルファロメオのジュニアザガートです。 1970年辺りの希少車なのですが、各所の傷みが目に付いてしまう現状なのは致し方ない所でしょうか。 フロントにけん引フックが付けられてしまっている所を察すると、バンパーが無い!

ガラスは殆ど使えますが、ゴム類はボロボロで使えません。 40年以上経っているので当然の摂理であります。

塗装終了数日後、取り付け工程に掛かりますが、全面ガラスの新品ゴム(ウェザーストリップ)を弊社で輸入して取り付けます。

後、気になっていたワイパーブレードのナット、紛失したバンパー、ヘッドライトカバーグリルなどもついでに入荷しております。

海外では古い車は免税しますなんて国もある位ですから消耗部品はまだまだ健在です。

ジュニアザガートはこの顔ですよ。 ライトグリルと左右バンパーがおしゃれですね。

もちろんガラスのウェザーストリップラバーも全面新品ですので後30年頑張ってもらわないと・・・

ポルシェ930ターボのフロントガラス以外全部ポリカーボネイトに交換します。

先ずはガラスなどを全部はずしてからデザインなど考えていきましょう。

ドアとフロントベンチは容易に作れますが、リヤクォーターとリヤガラスは300度以上の加熱で成形します。故に弊社のような

小さな町工場では作れませんので、頼もしい業者へ成形をお願いします。

サイドはスリットをおしゃれに入れてみようと思います。 ついでにリヤもGTカーのように穴開け加工なんてかっこいいですね。

ドアは簡単かと思ってみたところ、一番精密さを求められる作業となってしまいました。

デザインはF40とF360、F458カップカーのいいとこ取りという事で。。

あくまでもヨコヤマガラス、オリジナルであります。 スムーズにスライドできる小窓が付いていて、確実に格納できるように

寸法や素材の特性を計算しての設計です。 サーキットを限界に走る車両ですので、空力や強度も計算しなければいけません。

赤い矢印の部分は、3ミリほどのベアリングボールを適当な強度のスプリングで

スライドする小窓を押えています。

ナビ側も完成です。 取っての部分にナイロンベルトを付ければ、機能性を失わず小洒落た雰囲気でいいですね。 実はオーナー様の案でございます。 いやはや一本取られました。

ドア廻りで苦戦しているうちに、サイドとリヤが出来上がりましたので早速取り付けに掛かります。

なかなか良い出来だと思います。 軽量化を考えられてのポリカーボネイトへの交換となりますが、実際10Kgほどは軽くなったかと思います。 しかし軽量化と言われるより、どこから見ても攻撃的なスタイルはなんとも魅了しますね。

最後にフロントガラスもポルシェオリジナルマーク付きに交換しましたので、気分良くお乗りになれる事と拝察いたします。

ナローポルシェのボディー塗装が終了しましたので、前後ガラスのラバーとモールの

交換作業に取り掛かります。

ナローポルシェのフロントガラスはアンテナ類の配線などが無いため、比較的ではありますが容易に

施工できる構造となっております。

アルミのメッキモールとボディのアールラインが揃っているほど、完成度を引き立たせます。

もちろんモールのアールは現車合わせの作業となりますが・・・

後ろのガラスはフロントガラスより小さいのですが、この当時のポルシェの技術が凝縮されたような

作りをしているので、意外と大変な作業となります。

現在ガラスが付いている状態を見ると、前回施工した職人さんが苦労したような努力の跡が

御見受けできます。

アルミモールの構造は極端に曲がっていなければ、それなりに綺麗に加工できます。

加工できるのですが、新品モールのアール合わせには毎度泣かされてしまいます。

先ずはガラスを外してから・・ 残念なことに熱線の配線コードを切断していますね。

テープでつなぎ合わせていますが、この配線は電流が結構かかりますので出火の恐れも考えられます。

最後の画像はゴムを切って配線を通していますが、ゴムを切ってしまってはNGでございます。

エンジンルーム左側にコネクターが有りますので、そこから分解するようにしましょう。

リヤガラスの端子は6か所の物が主流です。 配線と端子がゴムの中に綺麗に納められています。

ウェザーゴムを新品にして、配線も綺麗にまとめてから、ようやくモールのアール合わせに

取り掛かる事が出来ます。

完成です。 ナローポルシェのリヤガラスは中身が複雑な配線となっており、外見はアールを作りださなければいけない、

なかなか単純には終わらせてくれない作りをした車なのです。

懐かしいフォードの車が入庫してきました。 1963年のカントリーセダンという車です。

とにかくでかい! 50年前のアメリカンサイズと言ったところでしょうか。

非常に残念です。 お客様は車上あらしに遭ってしまったようです。 こんな希少な車の、しかもさわりたくもないような

形状のガラスを割るなんて・・・ 犯人は無知で残酷であります。 こんな品物どこにもないぞ!

というわけで、フォードの事ならアメリカの友人Bobbyにガラスを探してもらいます。

最初はこんなガラスはどこにもないと断られましたが、しつこいメールのやり取りでどうにか見つかりました。

もちろん中古ガラスですが、きれいに磨いてくれて新品のようです。 Thank You!Bobby.

お客様が粘着テープで養生してくれたおかげで、ガラスの飛散が少なく外せました。

このちょっとした応急処置で、各部分に傷がつかなくて助かります。

ガラスは内側からボディに固定されます。 当時の生産ラインは機能よりスタイル重視。

わかったような語り口ですが、50年前だとまだ自分生まれてませんでした。

ただのうんちくです。 すみません。

完成です。 このテールスタイルはアメリカ車独特ですね。 圧倒されます。

もしまた割られたら、しばらくはガラス無しで走ってもらいそうです。

省エネなんて考えもしなかった時代、ある意味ぜいたくな作りをした車ですね。

希少なお車、大事に保管しましょう。

夕闇が迫りくる時間帯であります。

お客様が大事にされているF355スパイダーがフロントガラス交換のご依頼で入庫してまいりました。

お客様はきれいにされてるようですが、プロの見るところは基本的にキワをよく観察します。

むむ・・修復歴がありそうです。 それもかなり雑な仕事をされたかもしれない・・・

恐るおそるガラスをはずしてみたらOh My Got! 想像以上にひどい事になっています。

F355のボディフレームの特徴は、特にガラスの下側(ダッシュボードの付近)を注意しなければいけません。

水抜きの穴などの処理がされていませんので、上から落ちてくる雨水などはボディ下側に溜まってしまいます。

ボディに小さい傷を付けただけでも、時間がたてば鉄が腐るといったような状態になってしまいます。

穴が開いてしまった所までは行ってませんが、酸化した鉄板を直さなければシーリングができません。

地道な作業になりますが、まず錆を落としてから強力な錆止めを塗ります。

その錆止めの上にシーリング材が乗るわけですから、シール材と錆止め剤の相性も考えなくてはなりません。

下地が完成してようやく取り付け工程にかかれます。

この手のスポーツカーはゆっくりとしたエコ運転で走る乗り物ではないと誰もが知っています。

サーキットなどで限界を極めるといったような走りが醍醐味です。

実はガラスを取り付けているシール材もボディフレームの強度にかなり影響しています。

下地が悪いとガラスが飛んで行ってしまうことも考えられるので、安易な仕事は控えた方が賢明かと思います。

フェラーリ512TRがフロントガラス破損状態で入庫してまいりました。

下の方から割れていますが外側には傷がありません。 お客様から事情を聞かせていただくと、

ダッシュボードが変形していて、そこにオモリを置いていたとの事らしいのです。

なるほど! 急ブレーキをかけてガラスの内側にオモリがヒットしてしまったようです。

さっそく新品ガラスも準備整っておりますのでガラスを外します。

ついでに、お客様がダッシュボードにオモリを載せていた場所あたりも一緒に矯正しましょう。

ダッシュボードの革を剥いでいきます。 画像ではわかりにくいですが、確かに微妙に変形しています。

恐らく室外で長い時間の放置による熱変形で間違いないでしょう。

無視すれば何のことでもないのかもしれませんが、気になり出すと何とかしたいというのが心情でしょうから・・・

革からスポンジまで全部はがし、浮いている所にリベットなどで固定します。

それから革などを元通りに戻してあげれば、綺麗なラインが再生されます。

メイン修理はフロントガラスですが、まさしく追加サービス作業となってしまいました。

しかしお客様は大変喜ばれたのであります。

1966年式 ポルシェの入庫であります。

今回はフロントガラスとスピーカーの交換と、ダッシュボードにお気になられる傷があるとのことで、ダッシュボードのリペア修理

を施工します。

フロントガラスは恐らく964モデルが付いてしまっているのかと思われます。 ダッシュボードの穴あきは補修が無理かもしれません。

付いていたガラスは964タイプですね。 不必要なアンテナとミラーベースが付いてしまっています。

スピーカーから音が出ないのは当たり前です。 置き忘れのドライバーが破れたスピーカーに引っかかっている状態です。

シーリングされていない為、右下からはサビが発生してしまっています。 やりがいがありますね~

ダッシュボードが心配です。 破れたレザーの下にパンチングされた革の切れ端を入れて誤魔化していたんですね。

当時のダッシュボードはビニールレザーですので、熱で整形すればなんとか見れるようにはなるかもしれません。

先ずはスピーカーの取り付けです。 端子を加工しないと格好良く付きません。

ガラスはアメリカから輸入した新品です。 驚くことに当時の刻印がそのままされています。

恐らく復刻物して作られたものでしょう。 しかし West Germany の刻印は完璧です。

アンテナなしのミラーベースなし、そしてグリーンではなく単純な青色ガラスはなかなか手に入りません。

ガラスが当時のオリジナル調に変わり、ダッシュボードも凝視しなければ穴が目立たなく仕上がってきました。

お客様が大満足な納車と相成りましたのであります。